“菓子のみに生きる”実直さから生まれた銘菓「本ノ字饅頭」

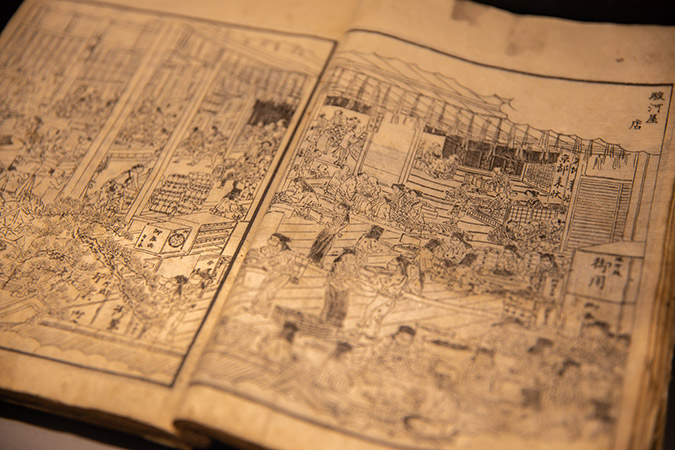

その味が生まれたのは、実に400年以上も前。室町時代から続く饅頭屋が後に徳川家ゆかりの屋号「駿河屋」を賜るほどに紀州藩主に愛されたのは、「本」の字が刻印された「本ノ字饅頭」に由来する。やさしい甘さを持つこし餡を、麹が香るもっちり凝縮された独特の生地が包む。参勤交代の携行食とされたその菓子が、老舗ののれんを受け継いだ現在の総本家駿河屋により、今なお作られ続けていることには、感動すら覚える。「菓子のみに生きる」の精神を継いだ実直な職人技は、時代を経ても変わることがない。

麹を使用して発酵

本ノ字饅頭が生まれたのは江戸時代。空襲で焼けた資料も多いため厳密なレシピが残っているわけではありませんが、口承によりその頃からの製法が今も受け継がれています。通常まんじゅうといえば粉から作るのが一般的ですが、本ノ字饅頭は3分の1がもち米。そのため、生地の粘りがすごい。いわばお餅とまんじゅうの中間のようなもの。これを何百年も前に考えた人はすごいなと思いますね。このまんじゅうは、いわゆる「酒まんじゅう」のようなものですが、米麹を使って生地を発酵させていることも特徴の1つ。パンでいう天然酵母と同じで、その日によってコンディションが違うため、朝一と帰る前は麹室で発酵の具合を確かめることが日課となっています。

いいまんじゅうになってくれよ

前日から樽の中で発酵させたもち米と麹に、小麦粉を足して生地を練りあげます。ここでの発酵の温度と、ネタの固さが何よりの肝。夏場は発酵が早く、冬は逆。発酵のためのベストの温度になるよう日々調整し、季節によって練る固さを変えています。固さの程度は特に数値化されているわけではなく、必要なのは職人の勘。「いいまんじゅうになってくれよ」と気持ちを込めて練っています。

こうしてできた生地で餡を包み、専用のほいろで再び発酵させ、蒸し器にかけたら木板に並べて「本」の字の焼印をつける…というのが一連の流れ。各段階で発酵がうまくできていないものや割れの入っているもの、サイズの小さいものは省いていきます。本社工場では上から焼印を施していますが、元々は「本」と彫られた鉄板にまんじゅうを上からかぶせるようにして焼きつけていました。昔は全てこの方法で、多い時には1日5000〜6000個に押し続けていたので、水ぶくれができて大変だったことも今では思い出の1つ。駿河町の本店と海南店では今もこの焼き方を店頭で実演しています。

菓子のみに生きる

「本」の文字については諸説ありますが、紀州徳川家が領民に説いた「正直を本とす」という教えに由来するとされています。「鶴屋」を名乗っていた頃、初代の岡本善右衛門が「菓子のみに生きる」という家訓のもとに、実直に菓子と向き合ってきたといいます。その精神を受け継ぎ、今も自らの仕事にまっすぐに向き合い、ひたすらにおいしさを追求し続けています。 和歌山の菓子は、きらびやかさはあまりないと思います。これは紀州徳川家の「質素倹約を旨とす」の精神によるものなのかもしれません。ですが、ふっくら蒸し上がったまんじゅうや後味の程よい羊羹など、素朴ながらつい笑みがこぼれるおいしさが詰まっており、私たちはその菓子文化を引き継いでいくことに誇りを感じています。

1人ひとりの思い出の味を守りたい

歴史のあるまんじゅうなので、やはり思い入れも違います。おもしろいのは、ご家庭によってさまざまな食べられ方をしていること。炊飯ジャーに入れて蒸したり、フライパンやホットプレートで焼き直すのは私もおすすめの食べ方ですが、お客様の話を聞くと中にはすき焼きに入れるという方もいて驚きました。そんな風に、お客様の声を聞いても、1人ひとりに本ノ字饅頭の思い出があることを感じます。その声を聞くたび、本ノ字饅頭が多くの人に愛されてきた歴史と伝統を感じ、この味を大事に守り継いでいきたいと気を引き締めています。

株式会社 総本家駿河屋薗埼 幸雄さん(本ノ字饅頭製造責任者)

室町時代に京都伏見で生まれた「鶴屋」をルーツとする老舗和菓子店。安土桃山時代には豊臣秀吉に取り立てられ、江戸時代に徳川頼宣公に伴って紀州徳川家御用達の菓子司に。日本初と言われる煉羊羹をはじめ、本ノ字饅頭や和歌浦煎餅など、550年以上の歴史の中で生まれたさまざまな銘菓は時代を超えて人々に愛されている。2018年、本社工場の一部がカフェ併設の店舗となり、駿河屋の歴史や昔ながらの木型などを見ることができる。

その他のプレミアなストーリー

-

「金山寺味噌」150年余りの味わいを繋ぐ若き当主

「太田久助吟製」

6代目当主・平野浩司さん -

釣りの醍醐味が味わえる、紀州へら竿の技法を使った珠玉のバスロッド

「紀州へら竿和人」

田中和仁さん -

1001回目の正直、妥協を知らぬ料理人が作るチーズテリーヌ「MOGA」

「欧風料理 Mobo」

南佳宏さん

-

古座川の野に咲くバラを味わう「Dew Rose CORDIAL」

久山秋星さん(左)

-

一生愛用できる棕櫚箒「Broom Craft」

深海産業「Broom Craft」

専務:深海耕司さん -

熊野本宮に伝わる門外不出の“ないしょもち”「釜餅」

-

近大独自の養殖技術と、和歌山の清流が作り出す「近大キャビア」

製造所:近畿大学水産研究所 新宮実験場

稻野 俊直さん(近畿大学水産研究所新宮実験場長・准教授) -

高野山麓の伝統生地と、新たな感性が織りなすファブリック

常務取締役 妙中正司さん

-

艶めく漆黒の「黒竹」を守る継承者として

金崎 昭仁さん(3代目)、弘昭さん(4代目)

-

人と山を想う、職人の手仕事「紀州産 からだ用棕櫚たわし 檜柄」

髙田 大輔さん

-

香りで熊野の森を旅する。Made in Kumano 100%「熊野の香り」

竹原 真奈美さん

-

漆器の町、黒江から生まれた漆ガラス食器「黒江 JAPAN」

藤井 嘉彦さん

-

目の前にステージを感じる臨場感。無指向性竹スピーカー「Kaguya」

梅田 寛さん